Referendumskomitee E-ID-Gesetz-NEIN fordert Aufhebung der Abstimmung

Am 28. September 2025 hat eine minimale Mehrheit des Schweizer Stimmvolks das E-ID-Gesetz mit lediglich 50.39% Zustimmung angenommen. Dieser demokratisch gefällte Entscheid ist mit unzulässigen Eingriffen des staatlich beherrschten Unternehmens Swisscom zustande gekommen. Gegen die unzulässige Einflussnahme der Swisscom hat das Komitee E-ID-Gesetz-NEIN am 22. September 2025 Abstimmungsbeschwerde eingereicht. Zur vollständigen Medienmitteilung.

Worum geht es ?

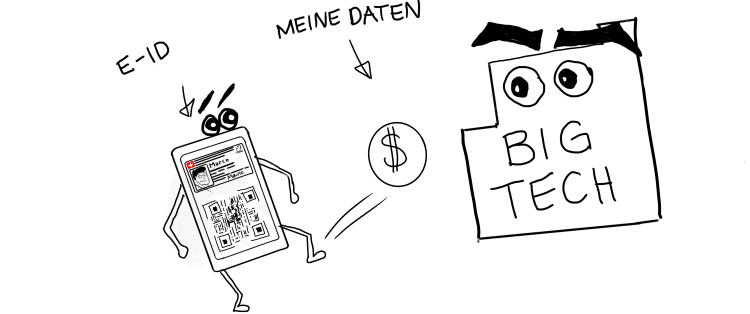

Bislang gilt im digitalen Raum und auch im Alltag: Pass und Identitätskarte (ID) werden nicht verlangt — nur wo gesetzlich vorgeschrieben. Das E-ID-Gesetz würde dies ändern: es schafft eine digitale Identitätskarte (E-ID). Diese fördert, dass ständig und unnötig Passdaten verarbeitet und gespeichert werden. Diese neuartige Identitätskontrolle im Internet wird zum finanziellen Steilpass an Big Tech und die Überwachungsökonomie: Diese erhalten Zugriff auf die wertvollen Passdaten der Bürgerinnen und Bürger. Grundsätzlich fehlen im Gesetz entscheidende Schutzgarantien. Das Nachsehen haben Bevölkerung und Demokratie.

Am 28. September 2025 stimmt die Bevölkerung über das E-ID-Gesetz (BGEID) ab.

Argumente

Steilpass an Big Tech

Das E-ID-Gesetz verschafft Big Tech und der Überwachungsökonomie erleichterten Zugriff auf die Passdaten der Bevölkerung. Dies stellt einen paradigmatischen Wechsel dar. Der Datenhandel mit der Kategorie Passdaten ist auch im Datenschutzgesetz nicht ausgeschlossen. Eindeutige Kennziffern an sämtlichen Informationen der E-ID ermöglichen die Überwachung des Verhaltens der Bürgerinnen und Bürger: Dies verletzt die Privatsphäre der Bevölkerung und birgt Risiken wie Diskriminierung, Kontrolle und Manipulation von Einzelpersonen und Demokratien. Firmen und Big Tech profitieren, dass der Staat mit dem E-ID-Gesetz ihre Profite fördert. Die Ausgaben für die E-ID-Infrastruktur werden damit zur staatlichen Subvention der Überwachungsökonomie. Mehr | Quellen

Mangelnder Datenschutz

Das E-ID-Gesetz bietet keine sicheren Datenschutz-Standards. Es benutzt zwar Schlagwörter aus der Datenschutz-Sprache, garantiert aber nichts. Unternehmen können mittels der E-ID beliebig Daten sammeln, verknüpfen, analysieren und daraus Verhaltensprofile der Bürgerinnen und Bürger anfertigen. Diese können für Werbezwecke oder politische Beeinflussung benutzt werden. Da grosse Mengen an sensiblen Personendaten bei privaten Unternehmen gespeichert werden, entsteht ein Risiko für Missbrauch und Hacking sowie für Datenabfluss über Weitergabe an Dritte. Verschärft wird die Hacking-Problematik dadurch, dass die technische Infrastruktur der E-ID mitunter ein bekanntermassen hacking-anfälliges System zur „Video-Identifikation“ beinhaltet. Dies ermöglicht kriminellen Hackern das Erschleichen von Identitäten. Dass dieser Teil der Software nicht Open Source ist, widerspricht zudem wissenschaftlich belegten Security Standards. Mehr | Quellen

Mangelnde Freiwilligkeit

Gemäss kantonalen Volksabstimmungen wollen über 90 Prozent der Bevölkerung ein Recht auf ein Offline-Leben. Das bedeutet: diskriminierungsfreien Zugang zu analogen Alternativen für staatliche und private Dienstleistungen, ohne Zwang zur Nutzung digitaler Technologien. Im Gesetz fehlt jedoch eine deutliche Garantie, dass die E-ID in jedem Fall freiwillig bleiben wird. Auf staatlicher Ebene können Umtriebe und Zusatzkosten die Bevölkerung zur Nutzung drängen. Zudem wird mächtigen Konzernen ermöglicht, ihre Dienste an eine zwingende Ausweiskontrolle im Internet zu knüpfen. Mehr | Quellen

Sozialkreditsysteme

Die Infrastruktur der E-ID wird in mehreren Ländern für Sozialkreditsysteme verwendet, welche die Bevölkerung nach einem Punktesystem bewerten und kontrollieren. Der bekannteste Fall ist China, aber auch in Österreich und Italien sind ähnliche Systeme im Test. Diese sind gefährlich für die Menschen und widersprechen der Demokratie im Grundsatz. Damit eine E-ID in Zukunft sicher sein kann und das Vertrauen der Bevölkerung hat, muss der Betrieb von Sozialkreditsystemen durch das E-ID-Gesetz verboten werden. Prinzipiell ist ein Verbot von Sozialkreditsystemen auch in der Bundesverfassung notwendig. Mehr | Quellen

Es fehlen Datenschutzgarantien

Es fehlen im E-ID-Gesetz fünf Mindestgarantien zur Sicherheit der E-ID für die Menschen und die Demokratie.

1. Beschränkung auf gesetzlich vorgeschriebene Situationen

Passdaten gehören nicht in die Hände von privaten Unternehmen. Nur zu den wenigen gesetzlich vorgeschriebenen Zwecken dürfen diese verlangt werden.

2. Unlinkability

Die einzelnen Daten der E-ID (> 18, Alter, Name etc.) dürfen keine eindeutige Kennung enthalten, welche eine Wiedererkennung der Person bzw. eine Verknüpfung der einzelnen Daten ermöglichen würden.

3. Opensource

Gemäss den Forschungsergebnissen der letzten Jahrzehnten ermöglicht nur die vollständige Offenlegung des Quellcodes frühzeitiges Finden von Sicherheitsproblemen und deren Behebung bevor sie kriminell ausgenutzt werden. Der Quellcode der E-ID-Infrastruktur muss deshalb vollständig offengelegt werden damit er effektiv unabhängigen, demokratischen Kontrollen durch Expertinnen und Experten unterzogen werden kann.

4. Recht auf ein Offline-Leben

Echte Freiwilligkeit im digitalen Raum bedeutet das Recht auf ein Offline-Leben. Dies bedeutet diskriminierungsfreien Zugang zu staatlichen und privaten Dienstleistungen ohne Zwang zur Nutzung von digitalen Technologien. Laut mehreren kantonalen Volksabstimmungen und überdeutlichen Abstimmungsresultaten wollen dies über 90% der Bevölkerung.

5. Keine Verwendung für Sozialkreditsysteme

E-ID-Infrastrukturen werden in gewissen Ländern für die Umsetzung von Sozialkreditsystemen verwendet. Eine solche Verwendung muss vorausschauend ausgeschlossen werden.

If you've got nothing to hide,

you are nothing.

Flyer

Flyer herunterladen

Lade unseren Flyer herunter, drucke ihn aus und verteile ihn in deinem Umfeld. Gemeinsam informieren wir möglichst viele Personen über die Schwachstellen im E-ID-Gesetz.

Wähle für den Druck: Doppelseitig, an kurzer Seite wenden. Falte den Flyer dann in der Hälfte, so dass sich das grosse Logo vorne und der Text innen befinden.

Flyer ausdruckenSieben häufig gestellte Fragen

Wo brauchen wir heute eine Identitätskarte (ID)?

In unserem Alltag brauchen wir praktisch nie eine ID. Es gibt wenige gesetzlich vorgeschriebene Situationen, wo wir uns ausweisen müssen: zum Beispiel beim Reisen, wenn eine Grenzkontrolle gemacht wird. Oder beim Abholen eines eingeschriebenen Briefes bei der Post. Oder auf einem Amt, wenn wir einen Betreibungsregisterauszug beziehen. Die meisten Menschen müssen also sehr selten eine ID vorzeigen.

Braucht es eine E-ID für digitale Behördengänge?

Manche Personen bevorzugen es Behördengänge online zu erledigen, weil es praktisch ist. Bereits heute können Bürgerinnen und Bürger einige Behördendienstleistungen wie etwa die Steuererklärung im Internet mit dem Behörden-Login AGOV abwickeln. Dort gibt es bereits einen funktionierenden Identifikationsprozess. Es braucht dazu keine E-ID. Seitens Bund ist es geplant, dass eine E-ID lediglich den bisherigen Identifikationsprozess zum Behörden-Login AGOV ersetzen würde. Mehr | Quellen

Braucht es eine E-ID für die Privatwirtschaft und Big Tech?

In ganz wenigen Fällen ist es bei privatwirtschaftlichen Dienstleistungen vorgeschrieben und angemessen einen physischen Identitätsausweis vorzulegen. Zum Beispiel ist dies der Fall beim Kauf von Alkohol. Oder bei der Eröffnung eines Bankkontos. Das beliebige Verlangen von Identitätsausweisen durch Private Unternehmen ist nicht angemessen und findet demnach auch nicht statt. Ein wichtiger Unterschied besteht ausserdem zwischen herkömmlichen Ausweisen (Identitätskarte) und der digitalen E-ID: das Vorzeigen von herkömmlichen Ausweisen ist für die Privatsphäre weitgehend unproblematisch, weil keine sensiblen Daten gespeichert werden. Digitale Ausweise jedoch sind ein heikler Paradigmenwechsel: Digitale Ausweise können gespeichert und damit von der Überwachungsökonomie verwertet werden. Staatlich verifizierte Daten, wie jene von Identitätsausweisen sind auf dem Datenhandel um ein vielfaches wertvoller als herkömmliche Daten. Der Fall Cambridge Analytica hat anschaulich bewiesen, wie durch die Überwachungsökonomie und Big Tech ganze Demokratien manipuliert werden können. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs: Im letzten Jahrzehnt wurden mehr als 60 Demokratien auf diese Weise unterlaufen. Eine E-ID befördert diese Entwicklung. Deshalb: Nein es braucht keine E-ID für Private Unternehmen und Big Tech. Denn eine solche hat ein gefährliches Potential, weil sie den Menschenrechten zuwiderläuft und die Demokratie in Gefahr bringt. Mehr | Quellen

Warum wird dennoch behauptet, es brauche eine E-ID?

Das Überwachungsgeschäftsmodell erstreckt sich längst nicht mehr nur auf Big Tech, sondern wird inzwischen auch von vielen anderen Wirtschaftszweigen verwendet, die durch das Sammeln und Monetarisieren von Nutzerdaten beachtliche Gewinne erzielen. Bekanntermassen versuchen grosse Industrien ihre Interessen mit intensivem Lobbying und grossangelegten PR-Kampagnen durchzusetzen – vergleiche zum Beispiel die Lobby der Ölindustrie. Dazu werden Millionen von Franken ausgegeben und grosse PR-Agenturen beauftragt. Diese Beeinflussung ist geschickt verpackt und funktioniert weitgehend unbemerkt. Sie macht es schwierig für Bürgerinnen und Bürger genauso wie für Politikerinnen und Politiker die finanziellen Interessen dahinter zu sehen. Mehr | Quellen

Hat eine E-ID denn gar keinen Vorteil?

Eine E-ID kann ausschliesslich dann Sinn machen, wenn sie wesentliche Garantien für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie für die Sicherheit der Demokratie liefert. Diese Garantien sind im vorliegenden Gesetz leider nicht vorhanden. Angenommen diese wesentlichen Garantien bestünden, selbst dann gibt es tatsächlich relativ wenige Anwendungsfälle für eine E-ID. In diesen, ausschliesslich gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, wie etwa zur Altersverifikation beim Einkauf von Alkohol, könnte eine zukünftige E-ID mit entsprechenden Sicherheitsgarantien einen Vorteil für die Privatsphäre bringen. In Anbetracht jedoch der gravierenden Mängel des aktuellen E-ID-Gesetzes, welche paradigmatische, negative Konsequenzen für die Privatsphäre der Bevölkerung und die Sicherheit der Demokratie nach sich ziehen, verblassen diese Vorteile rasch.

O.K. – aber was tun wir jetzt?

Wichtig ist, dass wir als Demokratie einen entschiedenen politischen Privacy-Turn realisieren und die Interessen von Big Tech und der Überwachungsökonomie aus der Sphäre unserer Demokratie zurückdrängen. Ein klares NEIN zum E-ID-Gesetz ist dazu der erste Schritt und ein wichtiges Signal an Wirtschaft und Politik. Mit unserem NEIN zum E-ID-Gesetz wird der Weg frei für eine demokratie-kompatible E-ID. Mehr | Quellen

Ist das E-ID-Gesetz denn nun nicht besser als letztes Mal?

Einige problematische Aspekte des ersten Gesetzes wurden angepasst, das ist richtig. Wenngleich es beispielsweise erfreulich ist, dass die E-ID nun vom Staat ausgestellt wird, ändert dies nichts an der Tatsache, dass das vorliegende Gesetz schwerwiegende Mängel beinhaltet, welche die Bevölkerung und die Demokratie beachtlichen Risiken aussetzen. Mehr | Quellen

Schützt uns das Datenschutzgesetz vor dem E-ID-Gesetz?

Nein, das Datenschutzgesetz bietet keinen Schutz vor dem E-ID-Gesetz. Im Datenschutzgesetz gibt es keine Stellen, die die Kommerzialisierung der Passdaten durch Firmen und Big Tech, wie sie vom E-ID-Gesetz geschaffen wird, verhindern würde. Ausserdem gut zu wissen: wenn ein neueres Gesetz (lex posterior) mit einem älteren Gesetz (lex prior) im Widerspruch steht, hat das neuere Gesetz Vorrang, sofern es denselben Regelungsgegenstand betrifft. Das ältere Gesetz wird dann ganz oder teilweise aufgehoben, soweit es mit dem neuen Gesetz unvereinbar ist. Das Datenschutzgesetz tritt also hinter dem E-ID-Gesetz zurück und verliert entsprechend an Wirkung. Mehr | Quellen

Weitere Argumente

Über uns

Deine Organisation möchte das Referendum unterstützen? Dann kontaktiere uns bitte.

Das Referendumskomitee « E-ID-Gesetz-NEIN » wurde initiiert und steht unter der Leitung der Digitalen Integrität Schweiz. Unserer digitalpolitschen Kritik am E-ID-Gesetz haben sich die EDU, die Junge SVP und die FdV angeschlossen. Unsere Bedenken und die entsprechenden Argumente gegen das E-ID-Gesetz sind technologischer Natur und an der Schnittstelle von Digitalisierung und Demokratie. Das überparteiliche Komitee « E-ID-Gesetz-NEIN » verantwortet den hauptsächlichen Contra-Text im Abstimmungsbüchlein und die zentrale NEIN-Kampagne in der Debatte zur Abstimmung über das E-ID-Gesetz.

Medienberichte

Spenden

Unterstütze unsere Abstimmungsbeschwerde sowie weitere Bemühungen für die Privatsphäre und Demokratie im Zusammenhang mit dem E-ID-Gesetz.

Referendumskomitee E-ID-Gesetz-NEIN fordert Aufhebung der Abstimmung

Am 28. September 2025 hat eine minimale Mehrheit des Schweizer Stimmvolks das E-ID-Gesetz mit lediglich 50.39% Zustimmung angenommen. Dieser demokratisch gefällte Entscheid ist mit unzulässigen Eingriffen des staatlich beherrschten Unternehmens Swisscom zustande gekommen. Gegen die unzulässige Einflussnahme der Swisscom hat das Komitee E-ID-Gesetz-NEIN am 22. September 2025 Abstimmungsbeschwerde eingereicht. Zur vollständigen Medienmitteilung.

Spenden über die untenstehenden Zahlungsdienstleister werden über SaferPay abgewickelt.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Laut Schweizerischem Recht sind wir verpflichtet, die Herkunft von Spenden zu kennen. Damit wir Ihre Spende annehmen können, bitten wir Sie, diese Angaben anzugeben.

Erfasse eine Zahlung an das folgende Konto und wähle einen für dich passenden Betrag:

CH73 0830 7000 6777 1030 5

Referendumskomitee E-ID 2.0

8000 Zürich

Laut Schweizerischem Recht sind wir verpflichtet, die Herkunft von Spenden zu kennen. Damit wir Ihre Spende annehmen können, bitten wir Sie, diese Angaben anzugeben.

Spenden können mit Bitcoins gemacht werden. Nach dem Ausfüllen des Formulars wird zu Swiss Bitcoin Pay weitergeleitet.

Laut Schweizerischem Recht sind wir verpflichtet, die Herkunft von Spenden zu kennen. Damit wir Ihre Spende annehmen können, bitten wir Sie, diese Angaben anzugeben.

Adressiere einen Brief an die folgende Adresse und füge einen für dich passenden Betrag in CHF-Noten bei:

Referendumskomitee E-ID 2.0

8000 Zürich

Laut Schweizerischem Recht sind wir verpflichtet, die Herkunft von Spenden zu kennen. Damit wir Ihre Spende annehmen können, bitten wir Sie, diese Angaben anzugeben.

Sozialkreditsysteme

Die Infrastruktur der E-ID wird in mehreren Ländern für Sozialkreditsysteme verwendet.

Ein Verbot von Sozialkreditsystemen fehlt sowohl im Gesetz als auch in der Bundesverfassung.